【急須を使ったお茶の淹れ方】廻し注ぎせずに、お茶の濃度を均等にする方法

更新日:2022.1.23

狭山茶の通販・オンラインショップを営む新井製茶です。

この記事では、急須を使ったお茶の淹れ方おける「廻し注ぎをせずに、お茶の濃度を均等にする淹れ方」をご紹介します。

この記事をお読みいただきますと、廻し注ぎが苦手な方でも簡単にお茶を均等に淹れられようになります。

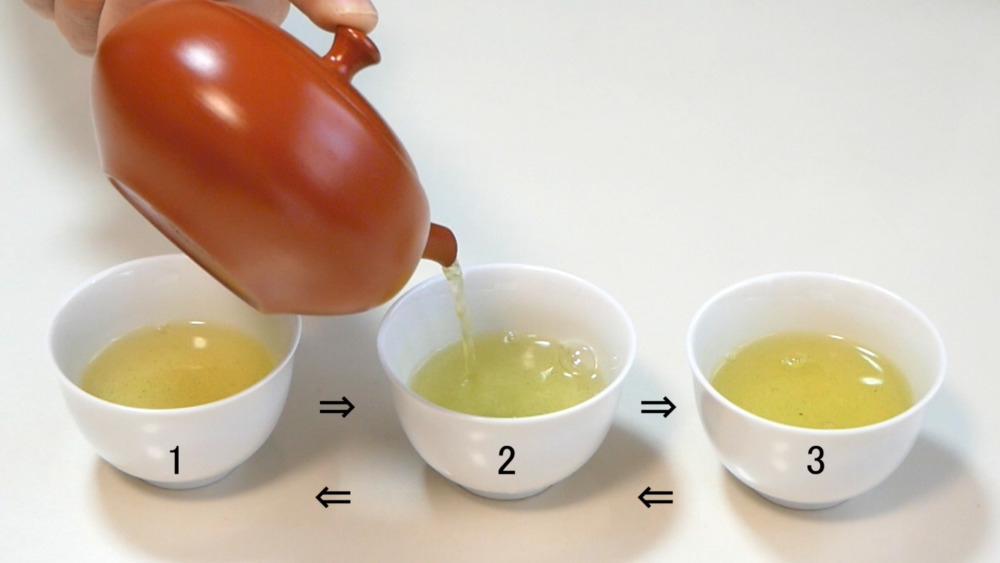

廻し注ぎとは下記のような淹れ方です。

1⇒2⇒3と注いだら、3⇒2⇒1と戻る注ぎ方です。

結論から言ってしまうと、湯冷まし器を使うと数人分のお茶の濃度を均等に淹れることができます。

目次

茶器について

今回使用する茶器をご紹介します。

250ccの急須(3人用)・100ccの湯呑み3客・湯冷まし器・ティースプーンをご用意ください。

今回は深蒸し煎茶を使って説明します。

それでは「廻し注ぎをせずに、お茶の濃度を均等にする淹れ方」を説明します。

美味しくお茶を淹れるポイントのお茶の量・お湯の量・お湯の温度・浸出時間(急須でお茶を置いておく時間)に注目してご覧ください。

お湯の量

ポットの100℃の熱湯を湯呑み3客に60ccずつ注ぎます。

この湯呑みの場合は8分目が60ccです。

お使いの湯呑みのどの位が60ccか、あらかじめ把握しておくと便利です。

湯呑み全体が温まったら、急須にお湯を移します。

お湯の温度

煎茶の湯温の適温は70℃~80℃です。

今回は湯温80℃で淹れます。

湯温の下げ方は器にお湯を移し、その器全体が温まれば湯温は10℃程下がります。

今回はポットの100℃の熱湯を湯呑みに移して90℃、湯呑みのお湯を急須に移して目標の80℃です。

急須全体が温まったら、湯温は80℃です。

急須にお茶の葉を入れるために、一旦急須のお湯を湯呑みに移します。

お茶の量

お茶の葉の量は1人2g~3gです。

今回は1人2gで淹れます。

ティースプーンすり切り1杯が2gなので3杯急須(6g)に入れます。

浸出時間(急須でお茶を置いておく時間)

今回淹れるお茶は深蒸し煎茶なので、浸出時間は30秒です。

(浸出時間は淹れる煎茶の蒸し具合で調整してください)

お湯を注いだら、2煎目のために水位を確認し30秒待ちます。

注ぎ方

ここがポイントですが、湯呑みに注ぐのではなく湯冷まし器に注ぎます。

濃いお茶が好みなら、急須を数回傾けて淹れてください。

さっぱりしたお茶が好みなら、1回傾けて淹れてください。

最後の1滴まで注ぎ切ります。

注ぎ切ったら急須の背中を叩いて、蓋をずらしてお茶が蒸れるのを防ぎます。

湯冷まし器のお茶を湯呑みに注いで完成です。

2煎目に関してですが、1煎目を湯呑みに注がず湯冷まし器に置いておき、2煎目を合わせても美味しいのでおすすめです。

淹れ方としては、ポットの熱湯を急須の1煎目の水位まで注ぎ、すぐに湯冷まし器に注いでください。

1煎目と2煎目を別々に楽しんだり、1煎目と2煎目を合わせたり、その日の気分やお好みでお楽しみください。

- ・1煎目と2煎目を別々に飲むと、1煎目と2煎目の風味の違いを楽しめます

- ・1煎目と2煎目を合わせると、味に奥行き(コク)が出でて美味しいです

この淹れ方には1つデメリットがあります。

それは湯温がやや低くなることです。

今回の淹れ方ですと、湯冷まし器を温めていないので、お茶を注ぐと若干ですが湯温が低くなります。

気になる人はあらかじめお湯等で湯冷まし器を温めておくことをおすすめします。

まとめ:【急須を使ったお茶の淹れ方】廻し注ぎせずに、お茶の濃度を均等にする方法

この記事では、廻し注ぎの代わりに湯冷まし器を使うことによって、お茶の濃度を均等にする淹れ方を紹介しました。

廻し注ぎが苦手な方は、ぜひお試しください。

【狭山茶の通販・オンラインショップ】新井製茶からのお知らせ

新井製茶では、狭山茶を仕上げ加工、通販をしております。

狭山茶にご興味があれば【狭山茶の通販】オンラインショップをご覧ください。

新着記事

2022.11.20

2022.10.20

2022.9.14

2022.8.17

2022.7.30

2022.7.29

2022.7.28

2022.7.28

カテゴリー

- 狭山茶(3)

- 深蒸し煎茶(0)

- 手摘み茶(2)

- お茶に関すること(3)

- 急須に関すること(3)

- 狭山ほうじ茶(4)

- その他のお茶(2)

- 日本茶(緑茶)の品種(4)

- お茶の美味しい淹れ方(14)

- 水筒用のお茶(4)

- 手揉み茶(2)

- 冷茶(2)

- 和紅茶(2)

- おすすめのお茶の選び方(3)

- 玉露(1)

- 茎茶(棒茶)(1)

- 番茶(1)

- 粉茶(1)

- 粉末緑茶(パウダー茶)(1)

- お茶の育て方(1)

タグ

- 100均鍋

- 1人分の淹れ方

- お湯の計量方法

- お湯の量

- お茶の保管・保存

- お茶の味の構造

- お茶の淹れ方のポイント

- お茶の美味しい淹れ方のポイント

- お茶の食べ合わせ

- パウダー茶

- ふくみどり

- ほうじ茶

- ほうじ茶の作り方

- むさしかおり

- ゆめわかば

- 冷茶

- 和紅茶

- 品種茶

- 多人数

- 多人数の淹れ方

- 大福茶

- 廻し注ぎ

- 急須

- 急須でお茶を置いておく時間

- 急須でのお茶の取り扱い

- 急須なし

- 急須の洗い方

- 急須の種類

- 急須の選びのポイント

- 急須の選び方

- 手揉み茶

- 手摘み茶

- 新茶

- 日本緑茶の種類

- 日本茶のコク

- 日本茶の淹れ方のポイント

- 時短

- 時間を計らない

- 時間短縮

- 普通蒸し煎茶

- 水筒用のお茶

- 水筒用のお茶の作り方

- 氷出し

- 浸出時間

- 深蒸し煎茶

- 深蒸し煎茶と普通蒸し煎茶の比較

- 深蒸し茶

- 湯冷まし

- 煎茶の2煎目以降の淹れ方

- 煎茶の蒸し具合を見極めるポイント

- 煎茶の選び方

- 狭山茶

- 玄米茶

- 玄米茶の作り方

- 玄米茶の淹れ方

- 玉露

- 産地茶

- 番茶

- 粉末緑茶

- 粉茶

- 茎茶