【煎茶での】冷茶の作り方(品種「ほくめい」の特徴も解説)

更新日:2022.7.3

狭山茶の通販・オンラインショップを営む新井製茶です。

この記事では品種「ほくめい」を使い、煎茶での冷茶の作り方をご紹介します。

ほくめいの特性を解説し、ほくめいを使った冷茶の作り方の説明をします。

煎茶を使った冷茶の作り方のご紹介なので、品種茶にあまり興味のない方にも参考になりますよ。

目次

品種「ほくめい」について

ほくめいは母が「さやまみどり」、父が「やぶきたの実生」です。

「実生」は種で植えられたおチャのことです。

ちなみに、現在目にする茶畑のおチャは「挿し木」で植えられたものです。

挿し木とは枝を切り取り、それを植えて発根させることを言います。

ほくめいは埼玉県茶業試験場で育成されました。

摘採期は、やぶきたよりも4日程遅い晩生の品種です。

品種「ほくめい」です。

蒸し具合は深蒸しといったところです。

品種茶は、当初摘採期をずらすために導入されました。

摘採期をずらさないと、緑茶は摘んだらすぐに製造しなくてはならず、荒茶工場は連日昼夜問わず稼働しなくてはなりません。

これを防ぐために、摘採期の異なる品種茶の導入が進みました。

話を「ほくめい」に戻します。

ほくめいは葉肉が厚く、寒さ・病気に強く収量も多い、経営的視点から見ると、とても良い品種です。

品質的には、味・香りともに緑茶らしい爽やかな濃度感があります。

味に濃度があるので、それなりに渋味の強い品種です。

葉肉が厚く、味・香りに濃度があるので、深蒸し煎茶に向いた品種で、狭山茶を代表する品種と言えるでしょう。

また、萎凋させると花のような香りが発揚しやすく、渋味も抑えられる印象なので、萎凋に向いた品種とも言えます。

煎茶で冷茶を作るための茶器

煎茶で冷茶を作るのに必要な茶器などです。

250ccの急須と、100ccの湯呑みと、湯冷まし器と、300cc程のグラスと、ティースプーンを用意してください。

品種「ほくめい」を使った煎茶での冷茶の作り方

それでは実際に品種茶ほくめいの冷茶を淹れていきます。

お茶の量・お湯の量・お湯の温度・浸出時間に注目してご覧ください。

お湯の量

まず、100ccの湯呑みの9分目までポットの100℃の熱湯を注ぎます。

湯呑み全体が温まったら、急須に湯呑みのお湯を移してください。

急須全体が温まったら、急須にお茶の葉を入れるために、湯呑みに急須のお湯を移します。

お茶の量

お茶の量は、やや多めの5gがおすすめです。

ティースプーン山盛り1杯(3g)と、すり切り1杯(2g)で5gです。

浸出時間

湯呑みのお湯を急須に注ぎ、30秒待ちます。

(2煎目のために、ここで急須に入ったお湯の量を確認しておきます)

30秒経ったら湯冷まし器にお茶を注いでください。

2煎目

次に、先程確認した急須の水位まで、ポットの熱湯を注ぎます。

2煎目はすぐに湯冷まし器にお茶を注いでください。

1煎目は低温でお茶を淹れ、日本茶の旨味・甘味を引き出しました。

2煎目は熱湯でお茶を淹れ、日本茶の渋味を引き出しました。

1煎目2煎目が合わさると、日本茶のコクを味わえます。

氷を入れたグラスに、湯冷まし器のお茶を注いで完成です。

氷にお茶を当てるように注いでください。

水出しのお茶よりも、お湯で淹れたお茶を氷で急冷させる冷茶の方が、味・香りがはっきりするのでおすすめです。

まとめ:【煎茶での】冷茶の作り方(品種「ほくめい」の特徴も解説)

この記事では、埼玉県で育成された品種ほくめいと、その煎茶を使った冷茶の作り方をご紹介しました。

ほくめいは、葉肉が厚く、味・香りに濃度のある品種で狭山茶らしい品種です。

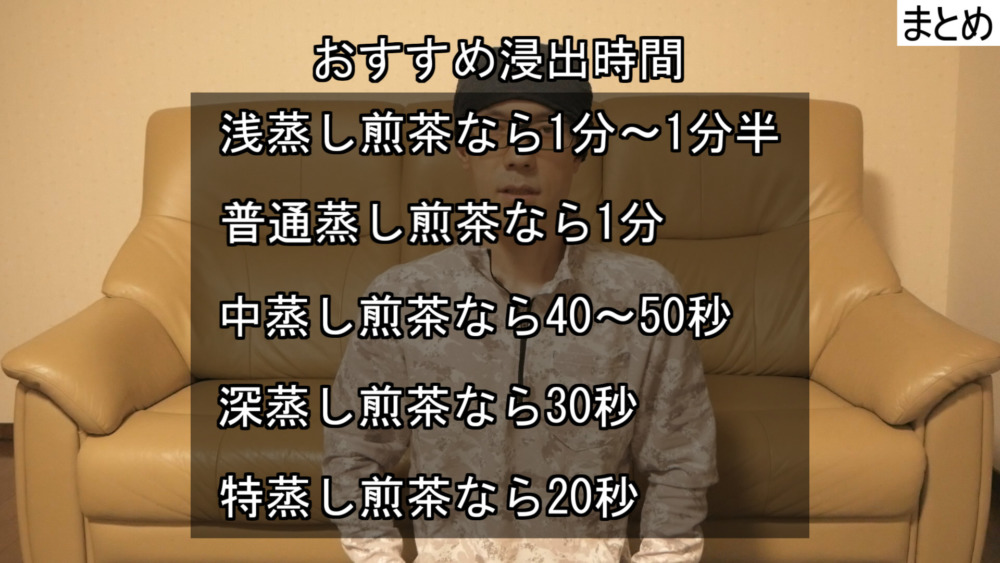

また、今回ご紹介した冷茶の作り方ですが、淹れる煎茶に合わせて浸出時間さえ変えていただければ、どんな煎茶でも美味しく淹れられます。

浅蒸し煎茶なら1分~1分半、普通蒸し煎茶なら1分、中蒸し煎茶なら40~50秒、深蒸し煎茶なら30秒、特蒸し煎茶なら20秒といった具合です。

【狭山茶の通販・オンラインショップ】新井製茶からお知らせ

新井製茶では、旨味を引き出した狭山茶を仕上げ加工、通販をしております。

狭山茶にご興味があれば【狭山茶の通販】オンラインショップをご覧ください。

新着記事

2022.11.20

2022.10.20

2022.9.14

2022.8.17

2022.7.30

2022.7.29

2022.7.28

2022.7.28

カテゴリー

- 狭山茶(3)

- 深蒸し煎茶(0)

- 手摘み茶(2)

- お茶に関すること(3)

- 急須に関すること(3)

- 狭山ほうじ茶(4)

- その他のお茶(2)

- 日本茶(緑茶)の品種(4)

- お茶の美味しい淹れ方(14)

- 水筒用のお茶(4)

- 手揉み茶(2)

- 冷茶(2)

- 和紅茶(2)

- おすすめのお茶の選び方(3)

- 玉露(1)

- 茎茶(棒茶)(1)

- 番茶(1)

- 粉茶(1)

- 粉末緑茶(パウダー茶)(1)

- お茶の育て方(1)

タグ

- 100均鍋

- 1人分の淹れ方

- お湯の計量方法

- お湯の量

- お茶の保管・保存

- お茶の味の構造

- お茶の淹れ方のポイント

- お茶の美味しい淹れ方のポイント

- お茶の食べ合わせ

- パウダー茶

- ふくみどり

- ほうじ茶

- ほうじ茶の作り方

- むさしかおり

- ゆめわかば

- 冷茶

- 和紅茶

- 品種茶

- 多人数

- 多人数の淹れ方

- 大福茶

- 廻し注ぎ

- 急須

- 急須でお茶を置いておく時間

- 急須でのお茶の取り扱い

- 急須なし

- 急須の洗い方

- 急須の種類

- 急須の選びのポイント

- 急須の選び方

- 手揉み茶

- 手摘み茶

- 新茶

- 日本緑茶の種類

- 日本茶のコク

- 日本茶の淹れ方のポイント

- 時短

- 時間を計らない

- 時間短縮

- 普通蒸し煎茶

- 水筒用のお茶

- 水筒用のお茶の作り方

- 氷出し

- 浸出時間

- 深蒸し煎茶

- 深蒸し煎茶と普通蒸し煎茶の比較

- 深蒸し茶

- 湯冷まし

- 煎茶の2煎目以降の淹れ方

- 煎茶の蒸し具合を見極めるポイント

- 煎茶の選び方

- 狭山茶

- 玄米茶

- 玄米茶の作り方

- 玄米茶の淹れ方

- 玉露

- 産地茶

- 番茶

- 粉末緑茶

- 粉茶

- 茎茶