【100均鍋で作る】美味しいほうじ茶を茶葉(茎茶)から作るコツ

更新日:2022.2.2

狭山茶の通販・オンラインショップを営む新井製茶の新井です。

この記事では、焙烙(ほうろく)ではなく、100均の鍋で茶葉(茎茶)からほうじ茶を美味しく作るコツを解説します。

この記事を読むことで焙烙がなくても、100均の鍋を使い、美味しいほうじ茶を自分で作ることができます。

なお、焙烙で作るほうじ茶の記事は下記です。

この記事と併せてご覧いただくと、より美味しくほうじ茶を作ることができるはずです。

焙烙での焙煎と鍋での焙煎の違いは、焙烙よりも鍋の方が、お茶が滑りづらく焦げやすいことです。

この記事では、その点を解決して、100均の鍋でほうじ茶を作る方法をお伝えしたいと思います。

目次

ほうじ茶を作る道具

- ・100均の鍋

- ・カセットコンロ(ガスコンロでも可)

- ・粉抜きの篩

- ・取り出し用の器

ほうじ茶の焙煎に向いた鍋は背の高い鍋です。

ほうじ茶の焙煎時には、ほうじ茶が焦げないように鍋を常に振って動かしますが、その時にお茶がこぼれないような背の高い鍋を使うことをおすすめします。

今回はカセットコンロを使いますが、ガスコンロでも構いません。

カセットコンロとガスコンロは、火力が異なりますのでご注意ください。

粉抜きの篩は、ホームセンターや100均で購入可能です。

最後に、焙煎が済んだほうじ茶を取り出す器を用意してください。

ほうじ茶の原料の茶葉(茎茶)

焙煎するお茶は、飲み切れなくて傷んだお茶でも構いません。

お茶が無駄にならず、おすすめです。

100均鍋を使ったほうじ茶の作り方

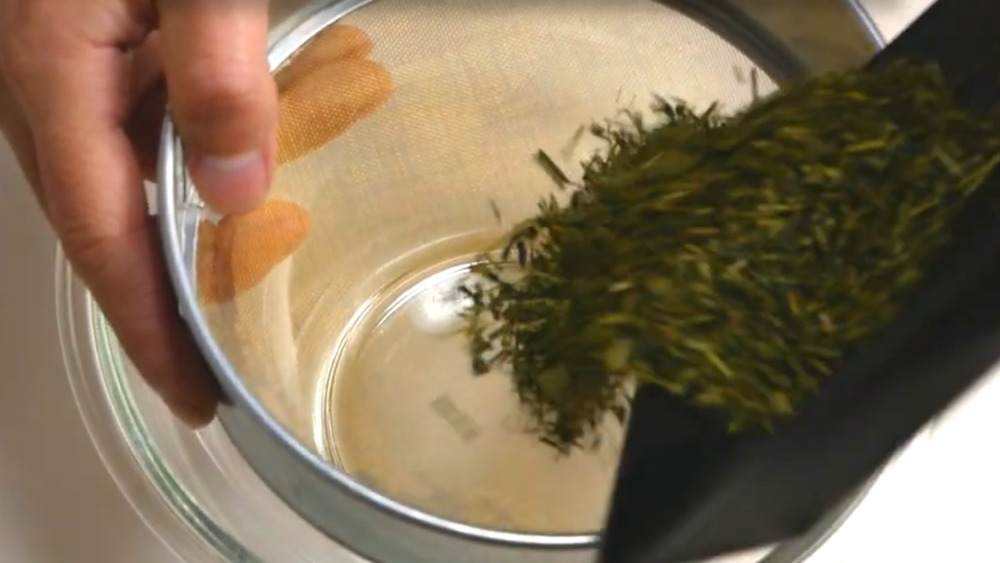

粉抜き

まず、粉(毛羽)を抜きます。

(毛羽は、茎から剥がれた表面の皮です)

粉を抜く理由は、焙煎する時に粉が先に焦げてしまうからです。

茎茶にも細い部位(毛羽)はありますし、特に深蒸し煎茶や特蒸し煎茶は細い部位が多いので、あらかじめ抜くことで焦げのない、美味しいほうじ茶が作れます。

今回は、20gの茎茶を篩います。

・篩い済みの茎茶↓↓↓

電子レンジで茶葉(茎茶)を乾燥させる

次に、篩にかけ終わった茶葉(茎茶)を電子レンジに500Wで1分かけます。

見た目に変化はありませんが、十分に乾燥ができていますので、次に焙煎をしていきます。

電子レンジで予備乾燥をすることにより、茎茶から水分が抜け焦げにくくなります。

焙煎

鍋にある水分を飛ばすため、鍋を火にかけて温めます。

火力は「弱火」で構いません。

慣れない内は、火力は最後まで弱火をおすすめします。

慣れていないと茶葉(茎茶)を焼き過ぎてしまうからです。

鍋に手を入れて(火傷に注意してください)、十分温まっていたら茶葉(茎茶)を投入します。

鍋が温まった状態でお茶を投入することで、焙煎時間を短縮できます。

お茶を投入したら鍋を動かし続けます。

鍋の動きを止めてしまうと、鍋に接しているお茶のみに火が入り、均等に焙煎できませんので鍋を動かし続けてください。

仕上りの目安は、茎が膨れ、きつね色になった時です。

仕上りで、焦げた匂いがしなければ成功です。

・焙煎中盤↓↓↓

・焙煎終盤↓↓↓

・仕上りです↓↓↓

まとめ:【100均鍋で作る】美味しいほうじ茶を茶葉(茎茶)から作るコツ

鍋での焙煎は、焙烙での焙煎に比べ、お茶が滑りづらく焦げやすいです。

今回は、電子レンジで茶葉(茎茶)の水分を飛ばすことで、その点を改善する方法を紹介しました。

この一手間で、仕上りの味・香りが格段に上がりますので、ぜひお試しください。

また、電子レンジで茶葉(茎茶)を予備乾燥することは、焙烙での焙煎においても同等の効果(味・香りの向上)が望めます。

【狭山茶の通販・オンラインショップ】新井製茶からお知らせ

新井製茶では、旨味を引き出した狭山茶を心を込めて仕上げ加工、通販をしております。

狭山茶の茎茶を原料に仕上げた狭山ほうじ茶に興味があれば【狭山茶の通販】狭山ほうじ茶をご覧ください。

新着記事

2022.11.20

2022.10.20

2022.9.14

2022.8.17

2022.7.30

2022.7.29

2022.7.28

2022.7.28

カテゴリー

- 狭山茶(3)

- 深蒸し煎茶(0)

- 手摘み茶(2)

- お茶に関すること(3)

- 急須に関すること(3)

- 狭山ほうじ茶(4)

- その他のお茶(2)

- 日本茶(緑茶)の品種(4)

- お茶の美味しい淹れ方(14)

- 水筒用のお茶(4)

- 手揉み茶(2)

- 冷茶(2)

- 和紅茶(2)

- おすすめのお茶の選び方(3)

- 玉露(1)

- 茎茶(棒茶)(1)

- 番茶(1)

- 粉茶(1)

- 粉末緑茶(パウダー茶)(1)

- お茶の育て方(1)

タグ

- 100均鍋

- 1人分の淹れ方

- お湯の計量方法

- お湯の量

- お茶の保管・保存

- お茶の味の構造

- お茶の淹れ方のポイント

- お茶の美味しい淹れ方のポイント

- お茶の食べ合わせ

- パウダー茶

- ふくみどり

- ほうじ茶

- ほうじ茶の作り方

- むさしかおり

- ゆめわかば

- 冷茶

- 和紅茶

- 品種茶

- 多人数

- 多人数の淹れ方

- 大福茶

- 廻し注ぎ

- 急須

- 急須でお茶を置いておく時間

- 急須でのお茶の取り扱い

- 急須なし

- 急須の洗い方

- 急須の種類

- 急須の選びのポイント

- 急須の選び方

- 手揉み茶

- 手摘み茶

- 新茶

- 日本緑茶の種類

- 日本茶のコク

- 日本茶の淹れ方のポイント

- 時短

- 時間を計らない

- 時間短縮

- 普通蒸し煎茶

- 水筒用のお茶

- 水筒用のお茶の作り方

- 氷出し

- 浸出時間

- 深蒸し煎茶

- 深蒸し煎茶と普通蒸し煎茶の比較

- 深蒸し茶

- 湯冷まし

- 煎茶の2煎目以降の淹れ方

- 煎茶の蒸し具合を見極めるポイント

- 煎茶の選び方

- 狭山茶

- 玄米茶

- 玄米茶の作り方

- 玄米茶の淹れ方

- 玉露

- 産地茶

- 番茶

- 粉末緑茶

- 粉茶

- 茎茶